田中ゼミ、「(株)ホンダモビリティ近畿」との連携プロジェクト始動!

経営学部の田中康介教授と「株式会社ホンダモビリティ近畿」(以下:(株)ホンダモビリティ近畿)の関係者等による産官学連携プロジェクトに関するキックオフ・ミーティングが6月16日(月)、オンライン(Zoom)で実施されました。

この日のミーティングには、本学から田中教授、及び社会連携グループの担当者、(株)ホンダモビリティ近畿から上席執行役員等の関係者、神戸市から企画調整局の担当局長が出席し、活発な意見交換が行われました。今回のプロジェクトは、「一般社団法人 大学都市神戸 産官学プラットフォーム」(以下:産官学プラットフォーム)のプロジェクトとして実施されます。

この産官学プラットフォームには、神戸の大学・高等専門学校と行政、企業・団体が参画しており、神戸の将来を担う人材の育成や、大学等の教育研究資源を活用して、地域や産業界に貢献することを目的としています。(関連サイト参照)田中教授は、当プラットフォームの設立委員、及び常任幹事を務めました。

(株)ホンダモビリティ近畿は、兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山に、120の事業所を有し、ホンダ車の新車・中古車販売、自動車整備、部品・用品販売等の事業を展開しています。同社は、この度、産官学プラットフォームに、企業会員として新たに参画し、参画大学(発起人校)である神戸学院大学(経営学部:田中ゼミ)と、この連携プロジェクト(アクティブ・ラーニング)に取り組むことになりました。(アクティブ・ラーニング:一方的な講義ではなく、学生の能動的な参加を促す学習法)

田中ゼミでは2020年度、神戸市の仲介により、自動車ディーラーの「ネッツトヨタ神戸(株)」と連携し、自動車販売のマーケティングや地域貢献に関する研究に取り組みました。(関連サイト・関連ニュース参照)当時の経験を生かしながら、今回も企業や社会が直面している問題・課題の解決策を探究していきます。

田中ゼミでは、既に本年4月より、18人(3年次)のゼミ生が6人ずつ3つ(A・B・C)のグループを編成し、「若者のクルマ離れ対策:若年層の来店促進」というテーマで、グループワーク(ディスカッション等)を行い、そして5月14日(水)、グループごとに対策や方法について、プレゼンテーションを行いました。

この日のミーティングでは、田中教授がゼミ生に代わり、各グループのプレゼン内容(概要)について説明しました。まず、各グループの共通点は、いきなり車を購入することは、特に若年層には困難故、最初は現存する仕組みを活用して、ホンダ車への愛着やブランド・ロイヤルティを形成し、いずれは車の購入に繋げるというものです。(ブランド・ロイヤルティ(忠誠心):ある特定のブランドを繰り返し選択すること)

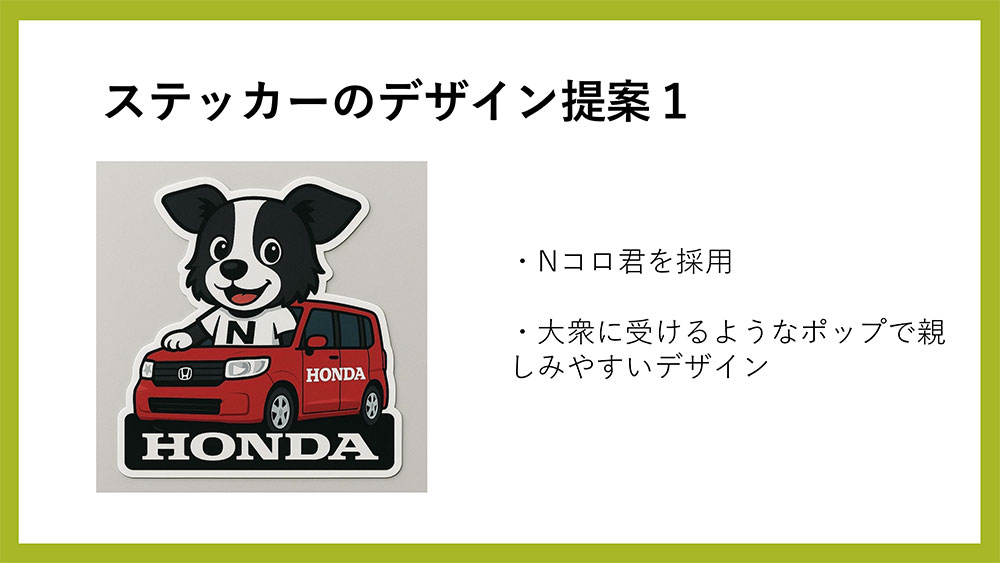

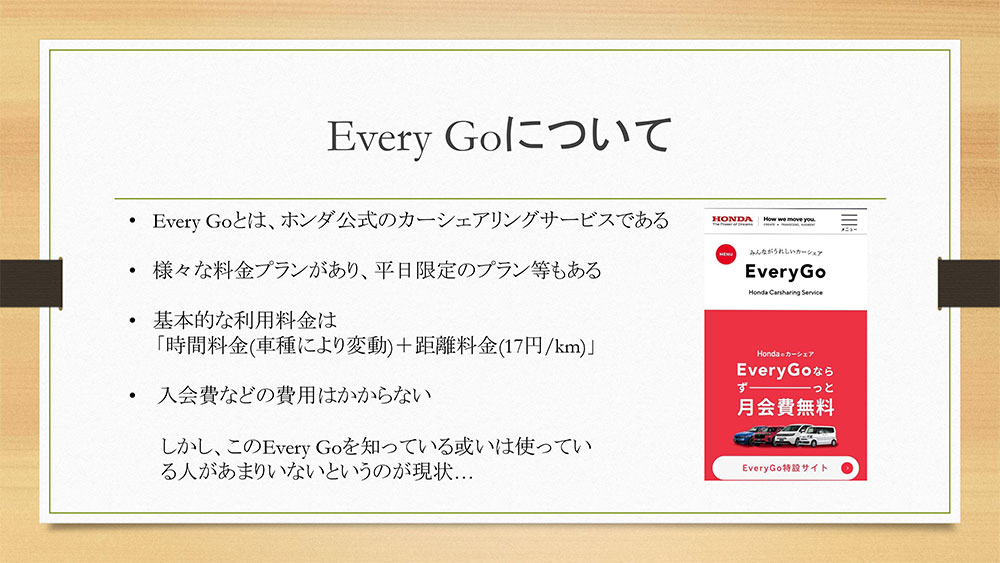

Aグループは、若者向けのイベントを開催し、そこでサブスク(Honda ON)の案内や説明を行い、認知度を上げ、利用者を増やすことを提案しました。(サブスク(サブスクリプションの略):定期的に料金を支払い、車の使用権を得ること) Bグループは、カーシェアサービス(Every Go)の利用者(特に学生)を増やすため、学生証でのシェア登録を可能にし、登録した人にはステッカー(Nコロ君のデザイン)を配布、ステッカーで特典を受けられるようにすることを提案しました。(Nコロ君:ホンダの軽自動車Nシリーズのキャラクター) Cグループも、Every Goに着目し、ポイント制度を導入することにより、走行距離や利用回数に応じて、会員ランクが上がったり、マイルを貯めたりして、お得にカーシェアリングを利用できるようにすることを提案しました。

(株)ホンダモビリティ近畿の上席執行役員の方からは、「一般情報から、よく考えましたね。まさに我々が直面している問題・課題です。今後、一緒に調査研究しましょう」とのコメントを頂きました。

田中ゼミでは現在、「クルマと環境保全:カーボンニュートラルへの取り組み」というテーマで、グループワークを行っています。(カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにすることで、地球温暖化の抑止を目指すこと)また、プレゼンテーションも、引き続き行う予定です。今後は、(株)ホンダモビリティ近畿の関係者の方々にも、グループワークに参加して頂き、ゼミ生の発想・アイデアと実務家の経験・ノウハウが融合して、良い提案になることを目指します。

-

Honda Cars 兵庫 神戸中央店

-

(株)ホンダモビリティ近畿の事業所

-

プレゼン風景

-

Aグループ:プレゼン資料(抜粋)

-

Bグループ:プレゼン資料(抜粋)

-

Cグループ:プレゼン資料(抜粋)

-

地域貢献イベントに参加(2020年度)

-

リージョナル・マーケットカー(地産品の移動販売車)を視察(2020年度)